『シン・ゴジラ』は製作委員会方式を終わらせるのか?

先週土曜に遅ればせながら『シン・ゴジラ』を観てきた。

※以下、若干ネタバレになる可能性があるので、まだ観ていない方は観てからご覧いただいたほうがよいかもです。

いつものごとく、前情報を極力入れずに、久しぶりの日本映画の大作を大いに楽しんだわけだが、あれだけの作品を観せられた後にエンドロールの最後で驚いた。

「©2016 TOHO CO., LTD.」

何に驚いたのかわからないかもしれないが、このクレジットから、『シン・ゴジラ』が日本の商業映画の99%を占めるという、いわゆる「製作委員会方式」ではなく、東宝の単独出資で製作された、ということがわかり、愕然としたわけである(製作プロダクションは東宝映画とシネバザール)。

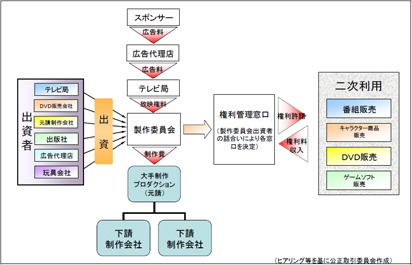

「製作委員会方式」とは、例えば、映画会社、ビデオメーカー、テレビ局、出版社、広告代理店……等々、業界各社が製作費(または買い付け費)を分担して出し合い、出資比率に応じて収益を分配する、仕組みである。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/01/23/22196.html

この仕組が多く採用される理由は、大きく分けて2つある。

- 一つは、得意分野を持っているプレーヤーが集まりオールスター型で委員会を結成することで、映画ビジネス全体の成功率が上がるという点、

- もう一つは、出資とその裏側であるリスクを分散できる点、

である。

また、株式会社などと異なり、設立のための面倒な諸手続きは不要であり(後述のとおり製作委員会契約書は作成しなければならないが)、維持費も少なく、運営方法も組合員らの合意で自由に決めることができるため、使い勝手がよく、気軽に利用することができるというメリットもある(その反面、各組合員の責任は無限責任であるため、事故などがあった場合のリスクは必ずしも小さいとは言えない)。

さらに、パススルー課税でタックスポイントが1つとなる点も、参加する企業にとってはメリットといえるだろう。

さて、『シン・ゴジラ』の東宝単独出資・製作をもって、東宝の『シン・ゴジラ』に社運をかける思いを感じたり、外に口出しさせない庵野秀明イズムを感じたり(エヴァの新劇場版は製作委員会方式を取っていない)している方もいるだろう。

ネットの声などを見るに、たしかに一部ファンから「製作委員会方式を採用しなかったことが『シン・ゴジラ』の成功の要因だ!」という声が少なからず上がっているようだ。

ぼくも、上記エンドロールでの衝撃から、この映画で執拗に描かれていた合議制の悪い部分に関する描写が、「あれは原発対応の政府だけでなく、メタ構造で製作委員会方式を揶揄しているのかも!」なんて考え、ホクホクして帰ったのだが…。

しかし…

よくよく冷静になってみると、本当にそうだろうか?と思いが徐々に強くなってきて、調べてみた。すると、東宝はゴジラ・シリーズのほとんどを単独出資で製作しているようだ。

明確なソースは確認できなかったが、経済産業省がとりまとめた「映像製作の収支構造とリクープの概念」においては、次のような記載がある。

「製作する」という行為における具体的なプレーヤーについて述べると、 現在、日本映画の大多数は、“製作委員会”によって作られている。こ の製作委員会システムの実状、あるいはその仕組のメリット/デメリットについては、後ほど説明するが、現在、日本で作られる商業映画の99%が、 この方式で作られていると言っていい。

こうした“製作委員会”に名を連ねる参加企業にはどんなところがあるか というと、映画会社や放送局、出版社、制作会社、ビデオメーカー、タ レントプロダクション、広告代理店等である。たいていの場合、こういった 会社がそれぞれ資金を持ち寄り、映画作品を作っている。

製作委員会以外では、どんなプレーヤーが存在するかというと、映画会社 や放送局が、ごく僅かなケースに限って、この立場を1社で担っている。その例としては、「ゴジラ」を製作する場合の東宝や、「踊る大捜査線THE MOVIE」「踊る大捜査線THE MOVIE 2」のフジテレビなどである。

http://www.meti.go.jp/policy/media_contents/downloadfiles/producer/New_Folder/2/09-14.pdf

これが事実だとすると、今回の『シン・ゴジラ』の成功は、必ずしも製作委員会方式を採用しなかったことにあるわけではないということになる。ゴジラ・シリーズのほとんどは製作委員会方式を採用していないにもかかわらず、シリーズすべてが成功しているわけではないからだ。

さて、そろそろ本題に入ろう。

日本映画の苦境を語る際に、みんな製作委員会方式のせいにしすぎ問題というのがある(と個人的には思っている)。

たしかに、昨今の製作委員会は、上記製作委員会方式の2つのメリットのうち、後者の出資とリスク分散ばかりを目的に組成されるケースが多い。その結果、会議はひらすら冗長で意思決定の遅さや鈍さが目に余るケースも出てくる。

製作委員会はどうしても共同事業であるがゆえ、意思決定の際、どうしても非常に時間と手間がかかって遅くなる。月1で行なわれることが多い会議や連絡会は多数決どころか全員一致を採用しているケースもあり、不毛なことこのうえない…。

また、出資を受ける際に、金融機関や大企業などの慎重な投資家であれば、出資をする前に製作委員会メンバー各社の信用調査を行うが、メンバーが増えれば増えるほど、信用調査にかける手間もかかり、投資が進まないということもある。

人気の漫画を原作としたり、人気アイドルをキャスティングしたり、脚本の是非に口を出してくることも少なくない。製作委員会メンバーはいずれもリスクを取りたくないからだ。

このような映画の制作段階に関するイニシアティブの問題に加え、映画の利用段階に関する問題も指摘されている。

欧米や中国のバイヤーから見た時、各権利ごとにいわゆる「窓口権」(メンバーは映画製作の「果実」として「放送番組販売」、「グッズ販売」、「DVD販売」、「ゲーム販売」、「配信販売」など、コンテンツ の(二次)利用の窓口を担い自己固有のビジネスを行う )を持っている会社が異なったり、著作権が一元管理されていない(製作委員会方式だと構成員の共有となるのが原則である)ことが、誰に利用許諾をしてよいのかわからず、日本映画の流通を阻害しているという指摘が度々なされてきた。

また、映画の二次利用に関し、製作委員会のメンバー間で利益相反が生じ、再利用が進まないケースも多い。

等など、製作委員会方式のデメリットはこれまで散々語られてきたし、それを乗り越えるためのSPC方式などの提案もなされている(が定着には至っていない)。

詳しくは福井健策弁護士の以下の記事などがネットで読めるもののなかでは詳しいので、気になる方はご一読いただきたい。

しかし、だ。

上記製作委員会方式のデメリットは、そのほとんどが製作委員会(組合)を組成する際の契約書で対応できると個人的には考えている(「製作委員会契約書」、「共同事業契約書」、「組合契約書」、「映画投資契約書」などと書かれている契約書が巻かれることが多い)。

個人的には、映画製作を「制作」段階と、「利用」段階に切り分けたうえで、

制作段階においては、

- イニシアティブを持つ会社(幹事会社という)を決定するのは当然として、意思決定の手順や方法等について誰がイニシアティブを持つのかを明確にする

- スケジュールまたはその決定の仕方をある程度明確にする

- 制作費や各種手数料の額を明確にする

利用段階においては、

- 「国内放送」、「国内ビデオグラム化」、「商品化」、「配信」だけでなく、「海外への番組販売」、「映画祭への出品」などの窓口も明確にする(「その他の利用」という風にお茶を濁すと原則に戻ってメンバー全員の同意が必要となってしまう)

- 「配信」の内容をより明確化する

- 各種手数料の額や分配手順

- 窓口リストの公開

などを定めることをおすすめしたい。

このように窓口権の所在やコンテンツの利用方法、各種手数料の額や分配手順、 幹事会社の権限、製作委員会としての意思決定の方法等について明確に定めておくことで、円滑でダイナミックな映画制作や利用が可能になる。

契約書でこれらの事項を規定するだけでも、製作委員会方式による映画製作は随分変わるのではないか。

また、上記製作委員会方式のメリットの1点目を忘れてはならない。

日本の邦画史上、最高の製作委員会方式の成功例と呼ばれる宮崎駿監督『千と千尋の神隠し』(ジブリ、日本テレビ、電通、徳間書店、ビエナビスタジャパン、東北新社、三菱商事の7社共同製作)にも見られるように、各分野に秀でたオールスターで構成されたときの製作委員会方式のメリットは計り知れない。

もちろん、製作委員会メンバーに上記のような事項を要求するだけの、力強いリーダーシップが必要である。

これはプロデューサーであったり、監督であったりするわけだが、製作委員会方式で成功した事例の裏には、このような力強いリーダーシップが必ず存在している。

というより、こういう存在がいれば、契約書の存在などどうでもなる。上記のような契約書は、こういう存在がいない場合にこそ活きるのかもしれない。

また、以上の製作委員会方式のメリットは、案件やプレイヤーが大型化すればするほど、成功しやすいという面は否定できない。小さな規模や無名なプレイヤーが同じように製作委員会方式を活用できるかは今後の課題だろう。

以上、釣りぎみのタイトルとして掲げた「『シン・ゴジラ』は製作委員会方式を終わらせるのか?」という問いかけに対するぼくの答えは「否」である。

いいかげん、日本映画がつまらない(と個人的には思っていないけど)理由を製作委員会方式に求めるのはやめませんか、みなさん。

製作委員会方式について、ぼくは見直すべきところは多いものの、日本型の映画製作として工夫する余地はまだまだあると思っている。

そりゃあできれば単独出資・製作がよりベターであるとは思うけど、日本映画を取り巻く状況を考えると、エヴァとかゴジラのように単独による出資を期待できるケースは多くない(そして、制作費を減縮する方向性が是とも言えない)。

製作委員会方式を語る際に、「製作委員会方式=悪」という思考停止に陥らず、日本型の映画製作の可能性として捉え直す議論をすべきだろう。

『シン・ゴジラ』の成功のあとで、「製作委員会方式=悪」のような短絡的な議論にならないようにするためにも、ここで指摘しておきたい。

【追記】

このようなことを書いていたら、昨日試写で観た今年邦画アニメベストの評判も高い、新海誠監督の待望の新作『君の名は。』のクレジットは、以下のとおり。

製作 - 「君の名は。」製作委員会

(東宝、コミックス・ウェーブ・フィルム、KADOKAWA、ジェイアール東日本企画、アミューズ、voque ting、ローソンHMVエンタテイメント)

つまり、バリバリの製作委員会方式だ。

もちろん、監督の新海誠、企画・プロデューサーで入っている川村元気のようなイニシアティブを握れるプレイヤーが入っていることは大きいが、製作委員会方式という手法自体が問題の根幹ではないことは明らかだろう。

それにしても、今年の東宝は『シン・ゴジラ』、『君の名は。』、そして『怒り』と年間ベスト級が続きますね。

自主規制について

昨日(6/19)に自主規制に関するイベントに出演しました。

その際に使用したメモを公開しておきます。

「コメント可」にしているので、もしよければコメントしてください。

小ささ(Lessness)について

「小さいけど、最高のチームを作りたい。」

インディペンデントであること、マイノリティであることに共感を持ってきた自分にとって、以前は「小さい」ことへのこだわりは常に強がりと裏腹だった。

でも「小ささ」が武器であるということに確信できるようになったのは、37シグナルズの『小さなチーム、大きな仕事』を読んだからだろう

(ぼくらの世代のクリエイターはこの本に影響を受けた人も多いはず)。

ディーター・ラムスの「Less is more」なんていう言葉が有名だけど、なぜ「小さい」ことがよいのか。

- 身軽で柔軟

- 意思決定が早い

- 複雑さ、冗長さを免れる

- 多数決からよいものは生まれない

- 小さいという制約から生まれる創造性

etc.

挙げれば色んな要素があるだろう。

もちろんスケールメリットがある分野も存在する。

でも、ぼくが「小さい」ことにおいて一番重要なことだと思っているのは、今日あらゆる分野において、複雑化・大型化が志向されるなかで、「小さい」ことは選択であり、強靭な意思をもって獲得するものであるということだ。

このような「小さい」ことの利点は、法律家のような専門職にこそ当てはまるのではないか、というのがぼくの仮説であり、ぼくはこの仮説に基いてシティライツ法律事務所を経営している(そう何を隠そう、この本がネタ本です)。

不完全の美しさ。日本の「ワビサビ」のエッセンスでもある。

ワビサビの価値は、見た目の美しさを超えた特徴と個性にある。

物事の中にあるひびや傷も否定されるものではないと考える。

それはまたシンプルさでもある。

(前出『『小さなチーム、大きな仕事』より)

これは、もう1つの日本の可能性?

繰り返しになるけども、小さいけど、最高のチームを作りたい。

「〜法」と名付けられる前に

「何法の専門なんですか?」とよく聞かれる。

著作権法などの知的財産法の専門家であると説明することが多いけども、30社強の会社の顧問をやっていると、日常的な契約法務から投資契約、取締役会手続、雇用、業務委託、債権回収、賃貸借など、様々なシチュエーションで会社法、民法、労働法など多岐にわたる法律を扱う。純粋に知的財産法を扱っている時間など、ごくわずかだ。

この仕事をしていると法分野ごとに専門や業務の切り分けをしている人に多く出会う。専門性をつけろと声高に言われることも多い。

しかし、もしあなたが未開のフロンティアを扱いたい法律家なのであれば、知的財産法とか会社法とか、「〜法」と呼ばれる分野によってあなたの専門性を捉えてはいけない。そうではなく、実際に生まれている新しい技術や文化、それらを背景としてビジネスに対する興味でもって、あなたの専門性を捉えるべきだ。

なぜなら、「〜法」と呼ばれる分野は、すでにその背景となる技術やビジネスがずっと先行し、様々な議論を経たうえで法律あるいは法学として体系化されている分野だからだ。すでに「〜法」と付いた分野は、その分野における多くの議論の蓄積のうえで成り立っているので、そのような分野を追いかけていても真の意味でのフロンティアを目指すことは難しい。

もちろん、すでに体系化された法分野にも新しい領域は生まれ得るし、そのような領域を扱う法律家は不可欠なので、これはあくまでもわかりやすい意味でのフロンティアを扱いたい場合の話である。

重要なことは、それほどまでに法制定あるいは法学の議論というのが、現実の事象から遅れを取ることであり、それは昨今の情報環境の変化のなかで倍加しているという事実と認識である。

法律家に圧倒的に足りていないのは、自らの興味ドリブンで動くという姿勢だとぼくは思っている。そのような姿勢が欠けているから、単なる受託になってしまいがちなのではないか。

ということで、というわけでもないのだが、本日6/10発売の雑誌版WIREDに「The Law, Behind Technologies・21世紀法律相談所」という小特集が組まれている。

AI、ビッグデータ、ビットコイン、ブロックチェーン、ゲノム、フェアユース、自律走行車、忘れられる権利、民泊、3Dプリンティング、パブリックスペース、BIDなど多様な先端領域における法のあり方について、それぞれ短いコラムを書いているのと、インタヴューを掲載していただいている。これらの先端領域にはまだ体系化されていない問題群が海に浮かぶ離島のように散在しているのみだ。具体的な実践例として、風営法改正に尽力されている齋藤貴弘弁護士のインタヴューも必読である。

その他、「いい会社」特集では、注目の「B-Corporation」に関する記事もあり、読み応え十分。

ぜひ買って読んでいただきたい。

テレビを前にして

テレビ論のマスターピースとされる萩元晴彦、村木良彦、今野勉『お前はただの現在にすぎない −テレビになにが可能か』において、テレビはジャズに喩えられている。

ジャズのように、即興で、インタラクティブな「現在性」こそが、テレビの可能性であると唱えられたわけである。

しかしながら、周知の通り、このような「現在性」は、インターネットの普及、より具体的に言えばソーシャル・メディア、Netflix、huluのようなオンデマンド、ストリーミング・サービスなどの普及により、もはやテレビの可能性とは言えなくなっている。

それでは、いまテレビの可能性とは何なのだろうか?

テレビはその大衆性により、わかりやすさに流れ、撮影や取材の対象の複雑さや豊かさを矮小化し、あっという間に消費してしまう(もちろん、これはあらゆるメディアに言えることであるが、テレビではその傾向が先鋭化する)。

同じく、テレビはその大衆性により、クレームの対象となり、結果として自主規制が進み、表現がいとも簡単に萎縮する。

ぼくは、このようなテレビが好きではない。

テレビマンたちは、これだけ多くの人に届けられるメディアはない、と口を揃えて言う。

だが、多くの人に届くというのはこれまで築いてきたテレビの結果であって、可能性ではない。これからますます「テレビだから多くの人に届く」ということはなくなっていくだろう。

テレビは、その大衆性にこそ価値がある、という声がある。

これは説得力があるようにも思えるが、その大衆性により「時代」や「空気」を作る(あるいは作られる)ことに果たしてどれだけの意味があるのか、わかるようで、よくわからない。

ぼくには、これらのテレビの特性として挙げられる事由が、ある「時代」や「空気」を共有しているように感じられた20世紀的な、昭和的なノスタルジーにも見えてしまう。

「クリエイターを守る」という杓子定規な言葉とは裏腹に、現代の創作環境は複雑化している。クリエイターを「守る」ことがそのままクリエイターやクリエイティブ環境のためにならない、という一筋縄ではいかない状況について、ぼくは自覚をもって活動しているつもりである。

今回、およそ半年間の取材のなかで、テレビマンたちに「なんでテレビなんですか?」「なんでわかりやすくする必要があるんですか?」と問い続けた。

現代の細分化された視聴者の興味・嗜好のなかで、あえて大衆性に挑んでいる(と信じたい)彼らに、その声は届いたのだろうか。

「ジャズは死んだ」と言われて久しかったにもかかわらず、ロバート・グラスパー周りでジャズが再興している(ように見える)ように、いつかテレビにも新しい可能性が見いだされるのだろうか。

ぼく自身は、そんなことを考えながら、テレビを前にしている。

『なぜ、日本人シェフは世界で勝負できたのか』を読んで

本田直之『なぜ、日本人シェフは世界で勝負できたのか』を読んだ。

野球やサッカーなどのスポーツ選手が世界で活躍する姿に脚光が集まるなかで、世界でレストランや料理界で大活躍している日本人の料理人、シェフはまだ注目されていない。その姿に光を当てながら、食や料理にこそ日本人が世界に通用する近道ではないかと提案しているのが本書である。

本書で、ぼくが特に興味深いと思った話が次のようなものである。

- フランスのレストランは、原則として、現在レストランがある場所でしかレストランを開店することができず、前のお店の「営業権」のようなものを前年の売上げの9割くらいの値段で買い取らなければならないという制度がある。これにより、フランスによるレストランの受給は安定する一方で、開店には大きな資本が必要となるという話(1億円くらい)。

- フランスでは、労働者の権利が強く守られており、週5日勤務がしっかり守られている一方で、週6日でも7日でも働く日本人は重宝され、レストラン業界でも優位な位置に立つことができているという話。

本書でも、レストラン業界の過酷な競争に関する話が出てくるが、料理におけるパクリ問題、レシピと著作権の問題について、近年もっとも重要な指摘をしているのが、『パクリ経済 ーコピーはイノベーションを刺激する』である。

本書は、食やファッション、コメディ、アメフトのタクティクスなどにおけるフリーカルチャーな業界においても一切イノベーションは閉塞しておらず、むしろ加速しているくらいである、という事例を多く紹介することで、知的財産権とはそもそもイノベーションを促進するために存在するという言説に対して、一定の反証に成功している。

本書でも、上記『なぜ、日本人シェフは世界で勝負できたのか』においても、料理に関する創意工夫は留まることを知らない。

知的財産権とはなぜ必要なのか?なんのためにあるのか?

一定の独占権を与えることでインセンティブを付与し、イノベーションを加速させる、という、いわゆる「インセンティブ論」と呼ばれる通説的見解は大きな曲がり角に立っている。

食や料理は、このことを考えるための格好の素材なのである。

2016年度からのタイムチャージ

おはようございます。新年度ですね。

本日から法人のお客様のタイムチャージを15,000円/hから20,000円/hに上げさせていただきます(すでに顧問契約済みのお客様は据え置き、個人のお客様も10,000円/hで据え置きです)。

よろしくお願いいたします。

さて、弁護士報酬の算定方法には、大きく分けて「タイムチャージ型」と「着手金・成功報酬型」がある。

タイムチャージ型は、アワリー(1時間あたり)いくらで、かかった時間の分だけ請求する方法。大中企業の法務では比較的一般的とされている方法である。

一方、着手金・成功報酬型は、着手時にいくら、終了後にいくら、という固定のお金を請求する方法をいう。中小企業の法務や一般民事で一般的な方法と言える。

この2つの算定方法には、それぞれメリット・デメリットがある。

この違いがよくまとまっているのが、柴田健太郎弁護士のこちらのブログ・ポスト。

もはや議論は避けられず。。タイムチャージの問題点とその削減対応についてまとめてみた - bizlaw_style

これらの議論を踏まえ、ぼくはキャップ(上限)をおおよそ決めたうえでのタイムチャージ方式で請求させていただくことが多いのだが、タイムチャージによる算定方法にはどうしても違和感が拭えないでいる。

その最大の理由は、タイムチャージ型は、上記ポストにもあるように、仕事が早い弁護士ほど請求金額が低くなってしまう、それと同時に仕事のフィニッシュにインセンティブを保ちにくい、という致命的な欠点があるからである。

タイムチャージを上げればよいのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれないが、たしかに仕事ができる一部の外資系のロイヤーはその傾向にあるものの、リーガルサービスの市場が成熟していない日本において、タイムチャージをむやみに上げることはその小さな門を閉じられてしまいかねない。

個人的には、「タイムチャージ+成功報酬型」が正解だという気がしているのだが、これは法律相談や契約書のドラフト、レヴューなどではなく、訴訟やプロジェクト型の仕事にこそ妥当するのだろう。